Le grand mystère du parquet ancien enfin élucidé (avec amour et copeaux de bois)

Le bois a ses raisons…

Si tu as déjà mis le nez (et les genoux) dans un chantier de rénovation d’une maison ancienne — que ce soit en Alsace, en Bourgogne ou en Bretagne — tu auras remarqué un schéma quasi universel :

- Du chêne massif au rez-de-chaussée,

- Du sapin ou du pin à l’étage,

- Et tout en haut, dans les combles ou le grenier, des planches brutes plus ou moins rustiques.

Mais pourquoi ce code tacite a-t-il traversé les générations, les régions et les styles architecturaux ? Était-ce une simple question de budget ? De portance ? De snobisme rural ? Spoiler : un peu tout ça à la fois.

Allez, on sort les genouillères et on part pour une virée au cœur des parquets de France.

1. Le parquet en chêne au rez-de-chaussée : le roi, c’est lui

Sol noble pour pièces nobles

Le rez-de-chaussée d’une maison, historiquement, c’est là où on reçoit. Le salon, la salle à manger, parfois même le bureau ou l’entrée d’apparat. Il fallait donc du solide, du beau, et du qui en jette.

Et à l’époque, le roi des bois, c’est le chêne. Un bois dur, dense, résistant à l’humidité, aux talons, aux chaises Louis XV et même aux générations d’enfants courant avec des sabots.

En Alsace, Bourgogne, Île-de-France, et jusqu’en Normandie, le parquet en chêne était un marqueur de statut… autant qu’un choix technique.

Le chêne, c’est aussi :

- Une forte densité (entre 700 et 800 kg/m³) : idéal pour les zones de passage.

- Une longévité folle : certains parquets ont plus de 200 ans.

- Et un charme inimitable avec son veinage serré, sa patine caramel, ses nœuds discrets.

C’est aussi un bois disponible localement, dans presque toutes les grandes forêts françaises (Tronçais, Fontainebleau, Darney, Forêt d’Orléans, etc.).

Bonus historique :

Dans les maisons à colombages (Alsace, Sud-Ouest, Normandie), les rez-de-chaussée étaient parfois en pierre ou en terre battue à l’origine, mais dès que les familles s’embourgeoisent au XIXe, le parquet en chêne devient la norme dans les pièces de vie.

2. À l’étage : place au sapin ou au pin (et à la logique économique)

L’idée est simple :

Pourquoi mettre du chêne dans les chambres ou dans les couloirs du 1er étage alors qu’on y marche moins, qu’on y reçoit rarement du monde, et que le budget est déjà passé dans la cheminée en marbre du salon ?

Voilà pourquoi le sapin, l’épicéa ou le pin sylvestre deviennent les stars des étages. Ces bois dits « blancs » sont :

- Moins chers et plus faciles à usiner,

- Plus légers, donc parfaits pour les structures avec solives ou poutres en bois,

- Et disponibles partout : Vosges, Jura, Alpes, Massif Central, Pyrénées, Cévennes.

Par région :

- En Franche-Comté, on utilisait beaucoup le sapin pectiné des Vosges.

- En Savoie, le pin cembro ou le mélèze faisaient parfois leur apparition.

- En Bretagne et dans le Massif central, les parquets étaient souvent en pin maritime ou en douglas.

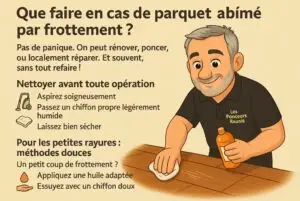

Le revers de la médaille :

Ces bois sont tendres. Très.

Mal poncés, ils se percent comme une baguette chaude.

Et mal entretenus, ils se grisent, se gondolent, se fendent.

C’est là qu’intervient tout l’art du ponceur : adapter les grains, le rythme, la pression… sinon on transforme la rénovation en planche savonneuse.

3. En haut, dans les combles : les oubliés du parquet… ou presque

Ah, les combles… le royaume du rangement, des souvenirs, des courants d’air… et des planches brutes clouées à la va-comme-je-te-pousse.

Et pourtant, ces planchers n’ont pas dit leur dernier mot.

🔍 Pourquoi des planches ?

- Économie : inutile de mettre du parquet noble pour stocker des pommes de terre et des valises.

- Structure légère : les solivages de combles sont souvent plus souples, donc besoin d’un bois fin et léger.

- Facilité de pose : parfois sans rainure ni languette, juste cloué sur place.

📌 Mais attention :

Ces planchers anciens ont souvent un charme fou, et une fois nettoyés, poncés et huilés… ils deviennent des sols uniques et pleins de cachet.

Et dans certaines régions, on trouve même de belles surprises :

- Des planchers en orme dans les vieilles longères du Centre-Val de Loire,

- Du châtaignier en Ardèche ou dans les Cévennes,

- Des essences locales oubliées (aulne, frêne, robinier) dans les coins les plus reculés.

4. Tour de France des régions à fort potentiel de parquet ancien

Tu veux savoir où te balader avec ton détecteur de lames anciennes ? Voici quelques coins de France où tu as de fortes chances de croiser du beau parquet :

Alsace

Chêne au rez-de-chaussée, sapin au 1er, parquet en chevrons dans les maisons de notables à Colmar, Mulhouse, Strasbourg. Et beaucoup de planchers XIXe à sauver !

Franche-Comté / Vosges

Du pin et du sapin pectiné en quantité, souvent cloués sur lambourdes. Présence aussi de parquet à bâtons rompus dans les maisons bourgeoises.

Bourgogne

Des planchers en chêne d’exception, surtout dans les caves, maisons de maître et anciennes fermes viticoles.

Bretagne

Beaucoup de pin maritime, parfois du hêtre, dans des maisons en pierre avec planchers qui ont vu le sel de mer. Attention au taux d’humidité.

Sud-Ouest

Des parquets rustiques en pin des Landes, parfois en châtaignier. Moins de chevrons, plus de larges lames.

Île-de-France

Le royaume du point de Hongrie, du chêne bien sec et des appartements haussmanniens. Le paradis des rénovateurs (et des vitrificateurs).

Conclusion : le bois comme témoin de l’histoire

Chaque étage, chaque essence, chaque grincement raconte quelque chose.

Un parquet ancien, ce n’est pas juste un sol. C’est une archive vivante, une empreinte des choix économiques, des techniques constructives, des forêts locales et du mode de vie d’autrefois.

Et en tant qu’artisans, notre mission est simple : le révéler, le respecter, et lui redonner sa place dans le présent.